Horizons & Objectifs

TECHNOLOGIES SPATIALES & SATELLITAIRES

Les horizons économiques

TECHNOLOGIES SPATIALES & SATELLITAIRES

L'industrie spatiale et satellitaire est en pleine expansion, avec un taux de croissance annuel composé estimé entre 10% et 15% au cours de la prochaine décennie.

Le marché des services satellitaires devrait atteindre 120 milliards de dollars d'ici 2030, stimulé par la demande croissante pour l'observation de la Terre, les communications et la navigation.

La société PREYSSE vise précisément ces segments en pleine croissance, développant des technologies de propulsion "propres" pour répondre à l'augmentation des lancements de petits satellites, dont le marché pourrait atteindre 15 milliards de dollars d'ici 2032. PREYSSE se positionne ainsi sur un marché dynamique où l'innovation, la précision, les performances et la fiabilité sont des facteurs clés. Notre société se fixe des objectifs ambitieux pour développer des produits qui feront une réelle différence sur le marché. Nous croyons dans l'innovation comme moteur du changement, dans la qualité comme gage de confiance, et dans l'impact comme mesure du succès de nos innovations.

Nos objectifs

TECHNOLOGIES SPATIALES & SATELLITAIRES

Nous basons nos objectifs sur une stratégie d'innovation audacieuse, visant à repenser et à augmenter significativement les performances des systèmes de propulsion à base de peroxyde d'hydrogène (H₂O₂) destinés au contrôle d'attitude, aux manœuvres orbitales et aux corrections de trajectoire ainsi qu'à la désorbitation des petits satellites. Le défi que nous nous sommes fixés est de proposer des systèmes à haute performance, facilement intégrables, miniaturisables et d'une fiabilité exceptionnelle. Notre ambition est de renforcer de manière significative la compétitivité de ces systèmes sur un marché en pleine expansion.

Notre stratégie d'innovation se concentre sur l'utilisation optimale des technologies existantes, en les réévaluant de manière critique. Nous nous engageons dans un processus continu d'amélioration et d'optimisation, où chaque technologie est examinée pour son potentiel d'évolution. Parallèlement, nous investissons dans la recherche et le développement pour créer et développer en interne des technologies disruptives, mais aussi pour intégrer des technologies qui complètent et améliorent les systèmes critiques actuels. Cette approche nous permet de fusionner le meilleur des deux mondes technologiques : la robustesse et la maturité des technologies éprouvées avec les innovations issues de notre R&D. L'objectif est de fournir des systèmes aux performances, à la fiabilité et à la compétitivité inégalées, répondant aux exigences actuelles et futures du marché.

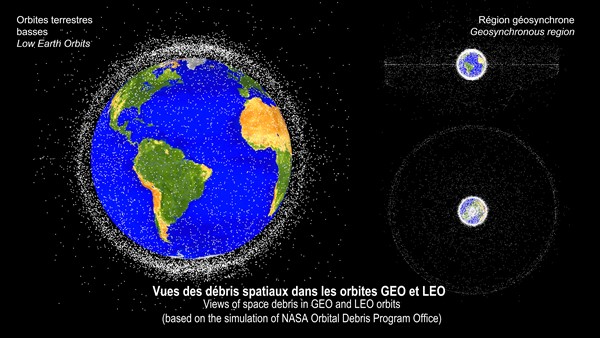

Contribuer à la non-prolifération des débris spatiaux

Les débris spatiaux en orbite terrestre basse (LEO) représentent un risque croissant pour les satellites et les missions spatiales, avec des collisions potentielles pouvant générer encore plus de débris, un phénomène connu sous le nom de "Syndrome de Kessler" (Kessler & Cour-Palais, 1978). Ce scénario décrit une réaction en chaîne où les collisions entre débris produisent de nouveaux fragments, augmentant exponentiellement le risque pour l'exploration spatiale. Actuellement, il y a environ 34 000 objets de plus de 10 cm, 900 000 de 1 à 10 cm, et plus de 128 millions de débris de moins de 1 mm en orbite (ESA, 2025).

Nos motivations & nos valeurs

Nos motivations vont au-delà de notre engagement en faveur de l'innovation technologique. Nous croyons fermement que la problématique environnementale peut et doit être intégrée dans les opérations spatiales sans pour autant entraîner de régression technologique. Conscients des défis que présente cette nouvelle ère du spatial, nous travaillons sur des solutions visant à contribuer activement à la réduction de l’empreinte environnementale.

La prévention des débris spatiaux en orbite terrestre basse (LEO) est par conséquent cruciale pour garantir la sécurité et la pérennité des activités spatiales. Deux stratégies principales sont privilégiées pour prévenir la formation de nouveaux débris spatiaux : d'une part, le contrôle précis des trajectoires orbitales pour éviter les collisions, et d'autre part, la désorbitation des satellites en fin de vie.

Contribuer à un meilleur contrôle des trajectoires orbitales

Avec l’augmentation des constellations de petits satellites, la prévention des collisions est un aspect essentiel de la gestion orbitale. Cette prévention dépend du contrôle et de l'ajustement minutieux des trajectoires grâce à des manœuvres d'évitement basées sur des calculs précis des risques de collision. Ces actions sont critiques pour éviter des impacts qui pourraient non seulement endommager les satellites mais aussi créer davantage de débris, exacerbant le problème. De plus, il est impératif de développer des systèmes adaptés aux petits satellites, notamment les nanosatellites, qui manquent souvent de capacités pour effectuer ces manœuvres. L'intégration de micro-systèmes de propulsion et de logiciels de navigation autonome est donc cruciale pour leur permettre d'ajuster leur orbite, réduisant ainsi les risques de collision dans un contexte de multiplication des constellations satellitaires.

Contribuer à la généralisation de la désorbitation contrôlée

La désorbitation contrôlée est une étape vitale pour la réduction des débris spatiaux. Elle implique de guider un satellite en fin de vie pour qu'il pénètre l'atmosphère terrestre, où il se désintègre en raison de la friction thermique. Cette manœuvre est souvent programmée pour se produire au-dessus de zones océaniques isolées comme le "Point de Nemo", minimisant les risques de retombées sur des zones habitées ou terrestres. Cette pratique n'est pas seulement importante pour réduire les débris physiques ; elle prévient également la dispersion dans l'atmosphère de substances chimiques potentiellement dangereuses et polluantes provenant des satellites. C'est pourquoi nous croyons que l'utilisation du peroxyde d'hydrogène (H₂O₂) peut rendre la rentrée atmosphérique plus efficace et moins polluante, en décomposant les matériaux et en réduisant la contamination environnementale.

Des perspectives prometteuses

La proportion de petits satellites, tels que les nanosatellites et picosatellites, équipés de systèmes de propulsion pour la gestion des trajectoires et le désorbitage, est en hausse, mais n'est pas encore généralisée. Historiquement, ces satellites étaient souvent lancés sans propulsion en raison des coûts et de la complexité associés, notamment pour des missions éducatives ou de recherche où la précision orbitale n'était pas essentielle. Une étude de 2019 sur les CubeSats révèle que moins de 10% des satellites lancés entre 2000 et 2018 possédaient des systèmes de propulsion. Récemment, cette tendance a évolué, avec un rapport de Euroconsult indiquant que 25% des CubeSats de 2020 étaient équipés de propulsion, signalant un intérêt grandissant pour la gestion des trajectoires et la désorbitation.

Un cadre réglementaire en évolution

Cette évolution est largement influencée par une pression réglementaire croissante. À l'échelle nationale, la France a adopté la Loi sur les Opérations Spatiales (LOS) en 2008, rendant obligatoire la désorbitation. Des directives internationales, telles que celles du COPUOS de l'ONU, et européennes telles que la proposition de la Charte Zéro débris de l'ESA ou l'initiative de la Loi spatiale européenne pour la gestion du trafic spatial, visent à réduire la création de nouveaux débris tout en stimulant un marché spatial compétitif et responsable. Les accords de l'IADC (Inter-Agency Space Debris Coordination Committee) contribuent également à ces efforts de prévention et de gestion des débris spatiaux.

TECHNOLOGIES SPATIALES & SATELLITAIRES

Suivez notre actualité !

INGÉNIERIE & CONSULTANCE

BUREAU D'ÉTUDES

MOYENS DE PRODUCTION